L’AFRICA, IO L’HO TENUTA TRA LE BRACCIA ...

di Annalisa De Lucia

Un volo lungo il mio, il mio primo volo: Bari-Milano, Milano -Parigi, Parigi-Joannesburg-Maputo.

Ho sceso la scaletta dell’aereo, ho posato lo zaino e mi sono inginocchiata; sì, per terra a baciare l’Africa, finalmente! Io ero lì, dove da sempre desideravo essere.

Cinquanta giorni di vita intensa, di esperienze umane fortissime. Una breve storia la mia, che per circa due mesi si è intrecciata con grande naturalezza con quella della gente del luogo. Cinquanta giorni in Mozambico, circa tremila chilometri percorsi quasi interamente in jeep non sono sufficienti per capire la terra che mi ha ospitato. Servono, però, per “allargare” gli occhi, per conoscere una storia che sembra un’altra, ma che inevitabilmente ci appartiene.

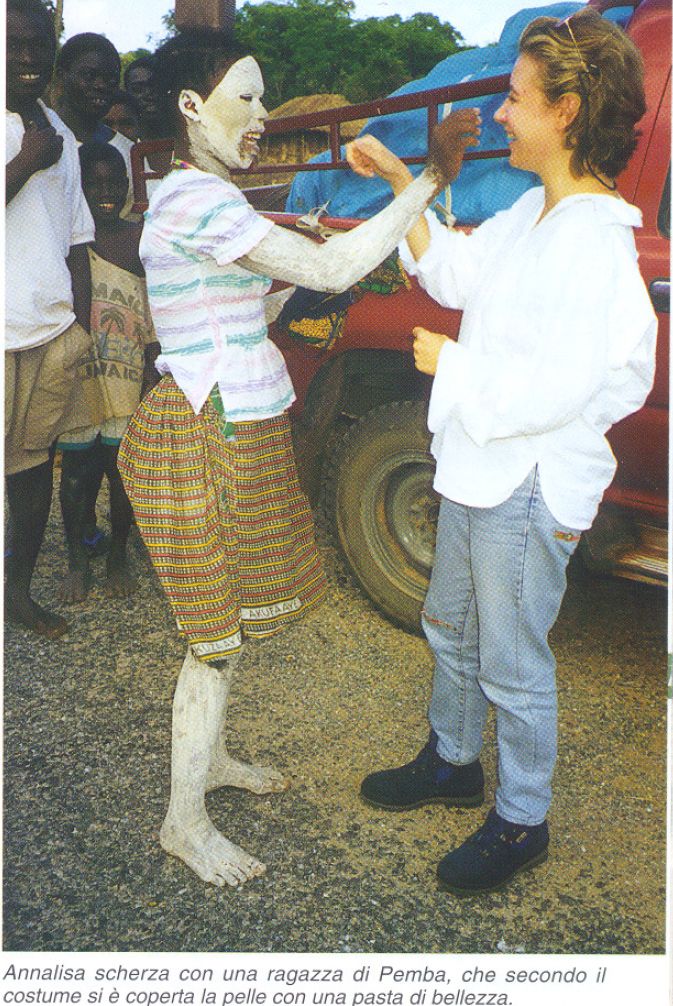

Ho scelto di stare tra la gente, di tuffarmi completamente nella loro dimensione per quello che la mia realtà di “viso pallido” mi ha permesso.

Ho scelto di guardare, di osservare il più possibile senza essere solo spettatrice, registrando tutto quello che ho vissuto con i miei cinque sensi, perché nulla andasse perduto: dai colori ai sapori, dalle mani ai sorrisi, cercando di accogliere con semplicità ciò che questa esperienza ha voluto donarmi.

I villaggi delle Comunità attorno a Nangolo hanno rappresentato il primo vero impatto con il popolo mozambicano. Contatto direi, più che impatto. E’ questa la sensazione che ho avuto quando, scendendo dalla jeep, tutta la comunità si chiudeva a semicerchio attorno a noi per accoglierci con i loro canti.

Mille e più occhi mi osservavano e di fronte al mio sorriso molti sguardi si abbassavano. Sono bastati i ritmi delle loro danze a trascinarmi tra loro, a sentirmi meno ospite e più una fra tanti.

Il conoscere accorcia le distanze, crea unità, aiuta a capire ed è ricchezza. Ho lasciato che tutto quello che vivevo non venisse filtrato dalla mia mente di occidentale. Ho osservato e molte volte ho domandato, per capire.

A Mwatide, una Comunità vicina a Nangololo, c’è una struttura realizzata in pietra con su scritto “Casa de Saùde”. Sono entrata, guidata da alcune persone del villaggio. Su per un lungo ed oscuro corridoio si affacciavano varie stanze.

Tubercolosis: Aprono la porta, non vorrei entrare, mi sento invadente, ma devo farlo. Un ragazzo seminudo e mal ridotto giace sulla rete del letto col capo poggiato ad un guanciale che ormai ha perso il suo colore naturale. E’ solo il ragazzo, ed io sento di non aver diritto di guardarlo.

Isolamento: due donne, un uomo, due bimbe a terra in un angolo.

Sala parto: una rete, una sedia, un lavandino inutilizzabile e nero per le incrostazioni.

Maternidade: una mamma seduta sulla rete allatta il suo bambino.

E poi? ... Nessun “camice bianco”, ce ne fosse almeno uno “verde”!

Eppure qui si muore per poco: di malaria, di parto, per nascita prematura, per il morso di un cane idrofobo. Come quando a Quelimane, suor Mercedes, che è infermiera presso il locale ospedale, mi diceva a tavola: “Oggi sono morti quattro bambini, due per la malaria, uno per la rabbia e un altro non siamo riusciti a capire di che cosa. E per una mamma era il terzo figlio che moriva neonato, e nei suoi occhi non leggevo né rassegnazione né rabbia, solo profondo dolore.” La morte è morte dappertutto; non è giusto pensare che in certi posti sia più normale che in altri. Ho letto il dolore sui visi della gente che seguiva una piccola bara sulla strada per Quelimane o su quello della donna che aveva perso il marito e sedeva accanto a noi in aereo. Qui morire è solo più facile, non significa che faccia meno male.

Quante volte mi sono sentita impotente di fronte a certe situazioni e poi con presunzione mi sono chiesta: “Perché non sono diventata dottora?”

Poi, quasi a scrollarmi di dosso quella patetica quanto inutile veste colorata di rimpianti, ho pensato che a volte i disegni della nostra vita sono più ampi e meno chiari di quello che riusciamo a vedere nell’immediato ed i loro contorni non sono facilmente individuabili. Il bisogno è tanto e penso che in ciascuno di noi ci sia una ricchezza a cui attingere.

L’Africa che ho respirato è fatta di Case de Saùde inefficienti, è fatta di latrine a cielo aperto, è fatta di aria insalubre nei quartieri di Quelimane, ma anche di bimbi che escono correndo dalle capanne per salutarti e che danzano al tuo arrivo, perché anche il motore della jeep è ritmo.

E’ fatta di donne che uniscono il loro pollice al tuo in segno di accoglienza, è fatta della loro storia che diventa parte della nostra cultura.

L’Africa è fatta di terra rossa come sangue e di sangue si è tanto bagnata, ma anche dei colori vivaci delle stoffe, delle danze per le spose, delle musiche nei villaggi.

L’Africa è la gente anziana che prende il suo piatto di riso con fagioli alla Mensa di S. Francesco a Quelimane, insieme ai bimbi della strada, ai barboni ed ai giovani e bambini, mutilati dalle mine.

L’Africa è la Cooperativa di Ceramica di Fra’ Antonio che dà lavoro a molti giovani; è la Scuola dei Martiri di Inhassunge, che accoglie 1400 ragazzi e che ha bisogno di noi perché le capanne lascino il posto ad una struttura più solida ed adeguata.

L’Africa è fatta dei giovani insegnanti a cui mancano strumenti didattici e materiale per l’insegnamento; gli stessi giovani a cui serve la fiducia, la forza di continuare nonostante le difficoltà, a cui serve sentire che c’è un filo che ci lega, che ci fa lavorare insieme.

L’Africa che ho osservato ha la forza di sei donne che a Mopeia gestiscono un mulino. Sono le “donne di P. Fortunato”, che sono riuscite in un mese a pagare il mulino, le stesse che con altri coltivano i campi con riso e cotone, sperando che lo Zambesi non li inondi.

L’Africa che ho ascoltato ha le voci dei bambini di strada di Maputo, che ogni giorno trovano il loro unico pasto dalle Suore Francescane e, magari, anche un gesto materno per chi come loro ha perso il diritto di pretenderlo.

E nelle storie di abbandono e di violenza, di abusi sessuali, di mamme alcolizzate e padri violenti o inesistenti, ma è anche nella serenità dei bimbi, quando portano alla bocca quel cucchiaio colmo di minestra.

L’Africa, io l’ho tenuta tra le braccia, attraverso i bambini e le bambine che Suor Berta toglie dalla strada: Jannina trovava così naturale accoccolarsi sul mio seno.

L’Africa siamo noi legati a loro, presenti come ciascuno può, con le proprie forze, nel rispetto della loro storia e nella difesa dei loro diritti.

Il bisogno di “vivere l’Africa”, mi ha accompagnato sin da piccola ed è cresciuto con me, caparbiamente. Ed in Africa ho assaporato il gusto del guardare con la testa e con il cuore. Quel guardare che ha in sé tutto l’interesse, l’amore, la partecipazione (in qualunque modo uno senta di farlo), che è condivisione. E’ una forza che ti porta ad agire o semplicemente a pensare, a non girare troppo velocemente le pagine di un giornale scomodo o a distrarre le orecchie da chi ci racconta di storie che vivono oltre il nostro naso.

Non serve mettere mano alla tasca perché il nostro sguardo pietoso ci suggerisce: “Poverini, sono del Terzo Mondo!” E a chi mi dice:: “ Ma tanto che vuoi cambiare?” , io non so rispondere. Vado avanti e basta. Le mie mani in questo momento non possono agire, se non con una penna .

Ho cercato con i miei occhi di “rubare” il più possibile, perché, attraverso i miei occhi, altri possano vedere, altri agire, altri almeno pensare.